人類学者は草原に育つ

パンデミックからの再生

『Voice from Mongolia, 2020 vol.64』

新書紹介

会費納入のお願い

小長谷 有紀著 人類学者は草原に育つ

(臨川書店フィールドワーク選書)9

変貌するモンゴルとともに

小長谷 有紀著

公安局での取り調べ

この時の取り調べの様子については、これまでにも少し書い たことがある。そんなことを書けるときがくるとは当時思いも よらなかった。モンゴルに留学し、スパイ容疑で捕まったなど ということを、なぜ、わざわざ、人に知らせるのだろうか。知 らせる必要などないじゃないか。知らせてうれしいことではな い。生涯、秘匿しておくべきことだと、ずっと了解してきた。 それなのに、今になって、またぞろ語る。あるいはまたぞろ書 く。なぜなのだろうか。

やはり研究にとってもとても大きな意味のあるできごとだ ったからだと思う。私はのちに、「社会主義的近代化」という テーマを設定し、社会主義のもとでいかに人びとが懸命に近代 化に努めたか、あるいはまたいかに苦渋を強いられたか、と問 いかけて人びとの生きざまを記録するようになった。「社会主 義」を思想としてでなく、あくまでも生活として捉えようとする研究テーマである。こうし たテーマの着想の源は、「あれ?社会主義ってこういうことなの?」という実体験にあるのだと 思われる。取り調べを受けたというエピソードは、「言えなかったことが言える時代が来た時 に語り」すなわち「秘められた歴史」という意味で、まさに、四世紀後に開花する研究プロ ジェクトそのものなのである。

また、人生で初めて大きな「交渉」をしたことは自分自身を作っているような気もしてい る。高校3年生のとき、ユネスコの主催する海外旅行に参加し、大英博物館など見てまわっ た。親には「絶対に浪人せずに国立大学に行くから」と宣言して、旅費を出してもらった。 これも一種の交渉であるが、相手はしょせん親であって、身内である。国家保安委員会を相 手に交渉するのとは次元が異なるだろう。

以下は、「民博通信」という国立民族学博物館(みんぱく)が研究者間の連絡のために発行し ている雑誌125号に(2009年)に書いたものである。

8ミリフィルムの撮影機が私にレンズを向けてチリチリと独特の音を出しながら回ってい た。私たちの行動はすでに掌握されていたのだろうと思われた。当日の行動についての述懐 はもとめられなかったから。その代わり、いろいろな質問に答えなければならなかった。 「モンゴルへはどうやってきたか?アメリカを通って来たか?」「家畜は何頭持っているか?」 「ゲル(フェルト式の移動式住居)は何張り持っているか?」

公安から質問されること自体はとても怖いことであったけれども、こうしたいくつもの質 問はむしろ私から恐怖心を消し去っていくのだった。家畜とりわけ馬をたくさん所有するこ とは言うまでもなく富裕層の証である。普通は一世帯で一張りのゲルに暮らすが、富裕層と もなれば台所用など「イルー・ゲル」(余分の家という意味)をもつ。私には一頭の家畜も無 ければ、一張りのゲルも無いのだから、「無産階級」と判定されることはまちがいない。それ は優秀な回答であるだろう。チンギス・ハーンの末裔であるはずもないから、出自について はまったく質問されなかった。単純な世界観と濃密な文化とがあいまったそれらの質問は、 徐々に私に勇気さえ与えてくれた。これならなんとかなるかもしれない、と。尋問していた人たちから、モンゴルの法律を犯したのだから直ちに日本に帰国するように と命じられたとたん、私も気づかないうちに彼らにたいして交渉を試みていた。

「私は交換留学生です。私が帰国するということは、私と交換で日本に来ているモンゴル 人も日本から出るということになります。どちらが得か考えてみましょう!」と無謀にもずら り並んだ尋問官を半ば脅していたのだった。火事場の馬鹿力というのは身体のみならず脳み そでも起こることだと、若かった当時を振り返って私は思う。

それ以降、私に対する監視は明らかに増強された。私を身近に監視する人、その見張りを 見張る人、それをさらに遠くから見張る人、というように。肩に止まるハエさえもなんだか 私を見張っているように感じられた。

おとがめ

公安局に呼び出されるという災難は、我が身の招いたことであり、大いに反省すべきこと であった。賢明な読者におかれてはゆめゆめ真似などなさいませんように。探検と冒険はち がう。音がよく似ているけれども、漢字はことなる。冒険の「けん」は危険の「けん」であ り、危険をおかすのが冒険である。一方、探検の「けん」は検査の「けん」であり、詳しく 調べるのが検査である。その目的のために、あらかじめリスクは減らしておかなければなら ない。

私がこのエピソードを話すのは、あくまでも失敗も使い方次第だということであって、失 敗を推奨しているわけではないことを断っておこう。

続いて私は日本の諸先生がたから、お叱りをうけることと相成った。ただし、本件が原因 ではない。当時は、モンゴルに限らず、日本にもセクシャル・ハラスメントという概念は社 会的に通用していなかった。留学先で大学職員から嫌がらせをうけるようになり、しかたな く2年間という留学予定を1年で切り上げることになった。このことが、不興を買ってしま ったのである。たしかに、女の子の行くところではなかったことを自分で証明してしまうよ うなことになってしまったのだった。しかし、もう一人の恵さんは女一人になっても問題な く留学生活を続けることができたし、その後に続く女性もいたから、私が女性の足をひっぱ ったということはないと思いたい。

おとがめがようやくとかれたのは、いつのことだっただろうか。社 会主義時代にモンゴルへ留学した日本人たちのその後に関する調査が あったらしい。東西二つの国立外国語大学で、わたしのように研究職 のポストを得ていた事例はめずらしいとのことだった。もとより、私 は両外語大以外の大学から留学したので勤務先も外大以外のところに なるのは、むしろ自然の成り行きというものである。民主化後に大使 になられた花田麿公氏に、国際会議の場でお声がけいただいたおり、 ああ、ようやくゆるされたなあという感触を得た。すでに四半世紀あ まりがすぎていた。時代はようやく、男だから、女だからという性別 を問わないところまでたどりついていた。(つづく)

パンデミックからの再生

4月3日京都新聞夕刊「現代のことば」から

小長谷 有紀

(日本学術振興会監事・文化人類学)

2020年3月11日、WHO(世界保健機関)発意に新型コロナウイルスの感染について、「パ ンデミック(世界的大流行)」であると表明した。地球規模の災害といってよい。

誰もが被害者となる危険性がある一方、症状がでないまま他人にうつしているかもしれな いという意味で加害者となる可能性もある。リスクはそんなふうに普遍的である。

ただし災害と社会の関係をめぐる研究によれば、リスクから立ち直るレジリエンス(復元 力)は、普賢的というよりもむしろ局所的である。という。局所的とはつまり、立ち直るプロ セスに格差を生じるということだ。たとえば、世界各地のさまざまな被災地で、女性は男性 に比べて死亡率が高いと報告されている。社会的弱者としてつよいリスクに長くされされる からである。また、たとえば、モンゴルでは、気象災害が発生するたびに社会格差が拡大し て固定した。

とりわけ経済的格差は、立ち直るプロセスに大きく影響する。そもそも、弱者ほど被災の ダメージが大きく、そして立ち直るまでに必要な時間も長い。各地でいろいろな催し物が中 止になると、臨時的な雇用の機会はどんどん消失され、その結果、収入が激減して生活に難 渋する人びとが急増するだろうことは容易に推測される。ウイルスの感染拡大に覆いかぶさ るように、絶望の蔓延する社会になるかもしれないのだ。

今年の米アカデミー賞作品賞を受賞した「パラサイト 半地下の家族」は、いくつもの階 段や坂道によって韓国社会に顕在する経済的格差を象徴的にあらわした映画である。神話の 時代なら、災害によって社会が大きく変わる可能性もあったかもしれない。しかし、現実の 世界でこそ求めるべきだと、監督はいいたかったのかもしれない。

希望の兆しなら、この世にある。阪神・淡路大震災の住居再建を実例にした研究は、長期 間にわたる多様な支援のネットワーク(家族、親族、地縁、行政など)のおかげで、被害者た ちの格差はあまり拡大しなかったことを明らかにしている。激甚災害とちがって、見えない 敵と長期的に戦わなければならない被災の場合なら、よりいっそう、多様な支援のネットワ ークが重要な役割を担うだろう。

地域コミュティにおける子育て支援や、個人が SNS(会員制交流サイト)を通じて発信する情 報支援、企業や業界による、各種サービスの無料展開など。また、時差通勤などテレワーク あるいはオンライン会議によって、無駄なストレスには、さようなら。そのほんの少し先に、 ワークシェアリングも見えてくる。

ピンチをチャンスに変えよう。臨時措置をいかして社会を変えよう。長引きそうなトンネ ルの向こうに、新しい景色を見るために。

『Voice from Mongolia, 2020 vol.64』

(会員 小林志歩=フリーランスライター)

このところ、私たちが理解するに至ったこと:

1.第3次世界大戦が始まったら、中国はミサイルを1発も飛ばさずに勝てること

2.ヨーロッパ人たちは日頃言っているほど文化的でないこと

3.富裕な人たちは、貧しい人たちよりも免疫が弱いこと

4.あらゆる神や宗教、予言者らも病気を封じることはできないこと

5.医療従事者は、伝説のサッカー選手やアスリートより、価値ある存在であること

6.消費者がいなければ、原油は全く無用だということ

7.研究所の檻のなかの実験動物の辛さ、移動制限にある人の精神状態

8.人の関与なしに、地球が自らを癒すこと

9.仕事は自宅にいても出来るということ

10.品質の低いファストフードがなくても人類は生活できるということ …(後略)

――― モンゴル人女性、facebook への投稿(2020年4月5日)

これは、モンゴルの女性実業家によってシェアされた、彼女の友人による投稿の一部であ る。中国による陰謀説には全く賛同しないが、イタリア、フランスなど欧州諸国、米国・ニ ューヨークの惨状を目にしたモンゴル人の率直な感想として、興味深く読んだ。

モンゴルでは4月中旬、新型コロナウイルス感染拡大のため、9月までの休校が発表され た。同国で感染が確認されたのは4月19日現在で32人(在モンゴル日本大使館による) にとどまっており、多くは外国からの帰国者という。facebook を見ていると、3月には「私 たちを守ってくれる政府に感謝」と早期に厳格な危機管理措置に踏み切った政府を評価する 声が多く上がった。私がモンゴルに関心を持ち始めて20年になるが、政治を評価する声を 人々から聞いたのは初めてのこと。日本に滞在するモンゴル人帰国希望者のための政府チャ ーター便は、なかなか座席が確保できない状況とも聞いた。

一方、私の住む北海道の十勝では、4月に入り、マスクを付けて新学期の授業が始まった。 子どもたちは丸一月の休校と春休みの後、友達と大いに遊び回った。ウランバートルの友人 は「子どもは無症状で感染を広げるのに大丈夫なの」と驚いていた。4月17日、緊急事態 宣言が国全体に出され、再び休校に。国による休業補償は未だ明確になっておらず、今なお 日本中で多くの企業や店が通常どおりに動いている。

地域(帯広市と周辺の19市町村、人口約35万人)における新型コロナウイルス感染確 認は、3月に町村部で未就学児 1 人、それっきりである(4月20日現在。札幌で入院中に 感染した 1 人は除く)。4月前半までのPCR検査件数は累計40件あまりと報じられ、検査 を受けること事態が難しい状況では、実態は非常にわかりにくい。

ただ、広々として、人口が希薄な、地方においては、都会に比べれば疫病は広がりにくい だろう。スクールバス、通学の高校生を除き、多くの住民の移動手段は自家用車、公共交通 機関を日常的に利用する人は少ない。お年寄りらが通院等に使う路線バスも、大抵すいてい る。

路線バスも通っていない集落の牧場で働くモンゴル人技能実習生は「そもそも人に会うこ と自体が少ないし、変わりなく暮らしているよね」と話す。仕事場と敷地内の宿舎を往復す る日常は、この局面においての感染リスクは低いと思われる。

4月上旬、ウランバートルから、今季初めての雨の知らせが届いた。ここ十勝でも、車窓 に目をやると、雪の消えた畑の土から水蒸気がもうもうと立ち昇り、作業が始まった。都市 部で発信されるニュースに心をかき乱されながらも、さほど変わらぬ日常が続いている地域 も多いはず。羊やヤギの出産時期のモンゴルの草原でも、きっとそうだと信じたい。

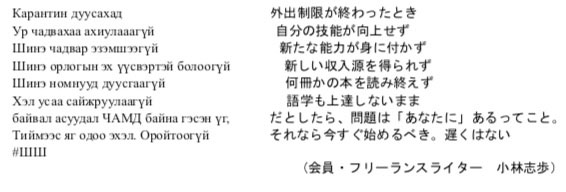

最後に、ウイルスとともに生きていく「その後」に向け、インターネット上で見つけたメ ッセージをもうひとつ。モンゴル語学習にも役立てて頂ければ嬉しい。

************************************************************************************

今月の気になる記事

今回は、草原への旅の予定がキャンセルになった皆さまにお送りします。Facebook 上で共 有されていた、モンゴル人作家によるリアルな旅エッセイ、舞台は10年ほど前のアルハン ガイ。かつて見た風景を反芻しながら、次の旅の計画をじっくり練りましょう。

「バーヤ Бааяа」 (筆者:作家 X. ボロルエルデネ) あの年、親戚一同でアルハンガイの温泉へ出かけた時のことだった。4家族が3台の車に

乗り、男3人で残りは女たちだった。走り続けた夕方、雨に降られて道に迷ってしまった。 そうしていると、赤いイジ(訳注/ロシア製オートバイ)に2人乗りした若者が追い越そう とし、母さんが呼びとめて道を尋ねた。運転していた方の若者が、真っ白い歯を輝かせて満 面の笑みで、こう言った。 「うちはここから近いです。みなさんでわが家に泊まってください。雨も降っているし、道 も暗いです。明日目的地に案内しますよ」。私たちは見知らぬ人に行き先もわからずについて 行くのはどうか、とも思ったが、人数もいるから大丈夫かと思って、後をついて走った。内々 で話しあっていた、「ゲルがひとつだったら、怪しいからよそう。いくつものゲルであればテ ントを出して泊まろう」と。

白い歯の若者について行った先には、5つの白いゲルが並んでいた。緊張しながらも、中 央の大きなゲルにそろって入ると、食器類が見えた。あちこちからおとなしい女の子が次々 に入って来て、見る間にベッドや枕が整えられ、食事や飲み物が運ばれて来た。何人かの若 者が協力して羊が解体された。「明日の朝、いくら請求されるだろう?」と思いながら、地方 のホスピタリティーに甘え、ごちそうになることにした。

彩られたゲルの中、白い歯の若者は火を焚いて暖め、ホトアイルのご主人である白髪の男 性が入り、互いに色々な話を披露して笑い合った。うちの若い者も冗談を言うのが好きな、 楽しい人間ばかりなので、夜更けまで談笑し朝を迎えた。朝方、まだ寝床にいるうちに、だ れかがゲルに入って来て、火を焚き、お茶を置いてそっと出て行った。やがて皆が起きると、 ゲルの外の簡易テーブルを囲み、澄み切った空気の中で朝食を食べ、ご主人とまた色んな話 をした。

白い歯の青年の名は、バーヤという。私たちは飲み食いした料金を支払いたいと言ったが、 ご主人は受け入れなかった。こんなに、心優しい人がいるのだと驚くとともに、どうして恩 返しをすればいいのだろう、と感じていた。そこへバーヤが入って来て、今日も泊まって欲 しいという。そうしてもいい、と誰かが答えると、飛び跳ねんばかりに喜んだ。私たちは驚 くしかなかった。

‐いまどき、こんな人々がいるのか?泊めてくれたこの家には、出産を間近に控えた妻がい て、赤ちゃんたちも3人いるようだった。そんな中で最も快適なゲルを私たちに差し出して、 自分達は台所用の小さいゲルに子ども達と泊まったようだ。 ‐そうなの?どうしよう、身重の女性を小さいゲルに押し込めて、私たちが良い思いをして いたとは…。申し訳ないことをしてしまった。 ‐バーヤは独身なんだって。地元から出たことがないが、もてなし好きで有名なんだって。 度々、バスなどで来た人を家に連れてきて、泊めてごちそうしているんだって。 ‐そうなんだ、本当におかしいね、でもすてきだね。

結局3泊の後に、温泉に向かった。バーヤも一緒に来ることになり、私たちのために小さ いゲルを積み込んだ。温泉に着くとゲルを組み立てた。快適になったから十日ほど滞在して 行けばいい、と言って。こんないい人がいるのか?

バーヤは、薪を割って準備し、いらないというのに持って来た羊を肉にして、どこかへ出 かけて行った。「どこ行った?」と思いきや、付近の見知らぬゲルの捨て去られた薪を手に入 れて割ったり、羊の肉の処理をしたりと手を休めることなく、必要な作業をこなした。申し訳ない思いで眺めたその姿は今でも忘れられない。薪、肉、ヨーグルト、牛乳に至るまで揃 えられた。

こうして温泉でバーヤとともに日を過ごし、帰る日が来た。彼は、再度自分のゲルに招き たいとのことで、さらに5泊のもてなしを受けた。戻った私たちを、ホトアイルの皆が、親 戚と再会したかのような笑顔で迎えた。ゲルのご主人の掛け声で、またホルホグ、ボートク が用意された。

私たちはもうどうしていいかわからなかったが、羊の内臓料理を少し頂いて行こうという ことになり、結局内臓のボーズ、ホーショールまでごちそうになった。楽しい話や冗談で盛 り上がり、私たちの話をホトアイルの皆が楽しんでいた。バーヤは変わらず、口を開けて白 い歯を見せて笑い、傍らに座っていた。

降った雨が空に還るように、訪れた客人も家路に向かう日が来た。遠慮する私たちを制し て、ご主人は車にヤギ2頭を積み込ませ、それぞれの車のエンジンがかけられた。

9人の息子がいるホトアイルのご主人、白髪頭のお父さんはチョローンさんといい、私た ちにわが子のようにキスをし、道中の無事と再会を祈って送り出した。涙目のバーヤは後か らポルテル(訳注/韓国製小型トラック)でついて来て、村境で見送った。私たちは幾度と なく彼を振り返った。バーヤは、私たちが見えなくなるまでそこに佇んでいた。

秋、アイマグ(県)から出たことのなかったバーヤが、首都に初めてやって来たとの知ら せが届いた。独身の彼は、うちの妹のことが忘れられなくなったのだ。それを知ると、私た ちは皆で応援した。「こんなにいい人は、稀有だ。全く世間ずれしていない、心の清らかな人 だ」。とはいえ、妹の反応は「やめてよ。私は、連れ子がいるといっても大学を2つ卒業して、 自分の家や車も持っていて、将来の目標だってある。どうして、高校すら満足に卒業してな い、田舎の、何も知らない若者と一緒にならなきゃなんないの?」。

それでも私たちは、良い人を見つけるのが難しいこのご時世に、こんな人との出会いは今 後ないと口々に勧め、若いふたりをひとつのゲルに半ば強制的に押し込めた。娘もおとなし くなり、一年半後には白い歯のバーヤはうちの婿になり、街と田舎を結んで大勢を招いた結 婚式が開かれた。結婚宮殿での誓いの後、30台ほどの車を連ねて、花嫁を待つ地方の宴に 向った。

結婚式から 1 年が過ぎ、妹は夫について地方へ移り住み、地方の病院で勤務することを選 んだ。彼らはその後も幸せに暮らしている。バーヤは今も白い歯を見せて笑い、何をするに しても休む間もなく動き、走っている。彼の兄弟や父親のチョローンさんも、血のつながっ た家族のように親しく付き合いを続けている。変わったことといえば、実家の母が街中より 居心地が良いと、折に触れてバーヤのところに滞在するようになったこと。今日も婿殿のと ころで休んで、戻って来ることになっている。

あの旅からもう10年ほどになるのだから、結婚式からも時が経った。バーヤは田舎でオ ルティンドーを口ずさみながら、笑顔を見せ、妻とかわいい息子とともに、幸せに暮らして いる。 註:この文章は2018年に書いたものである。

現在は、人里離れた田舎に大きな住宅を立てて、羊やヤギに囲まれて、24時間電気や温 水が使える快適な暮らしをしている。田舎の若者につき従い何もない草原の地に移り住み、 新たな体験をしながらも、近隣住民を診療し、都市の文化から遠くにいても良い暮らしがで きると身を以て示した妹にも敬意を表したい。裁縫から乳搾り、乳製品の加工もしっかりで きるようになった。街で育っただれもができることでないし、相当な勇気を要したことだろ う。わがチョローンさんは既に蒼天の星となり、彼らのことを見守っている。

※転載はおことわりいたします。引用の際は、必ず原典をご確認ください。

(原文モンゴル語) (記事セレクト・訳=小林 志歩)

新書紹介『草はらに葬られた記憶「日本特務」

(文責:石井菜倫)

『草はらに葬られた記憶「日本特務」― 日本人による「内モンゴル工作」とモンゴルによる「対日協力」の光と影』関西学院大学出版会、2019年、定価(本体2400+税)

「日本が関与した歴史の重みに比して、多くのことが忘却されている。」これは音楽 家・エッセイストの寺尾紗穂氏が、ミンガド・ボラグ氏の新著『草はらに葬られた記憶「日 本特務」― 日本人による「内モンゴル工作」とモンゴルによる「対日協力」の光と影』の 書評「対日協力者の苦難と民族の分断」(朝日新聞、2020年1月18日、読書欄)の中の 言葉である。的を射た言葉である。

ここで言う「内モンゴル」とは現在の中華人民共和国内 モンゴル自治区のことである。横綱白鵬らの出身国である モンゴル国とは異なる。モンゴル国とは、1924年にコ ミンテルンの指導で中華民国からの独立を果たしたモン ゴル人民共和国のことである。長い間、ソ連の衛星国だっ たが、ソ連崩壊に伴い民主主義国家「モンゴル国」として 再出発した。そのモンゴル国と日本は、1964年の東京 オリンピックがきっかけで本格的に交流し始め、1972 年にやっと国交が結ばれた。

一方、内モンゴルと日本の交流は長く、その歴史は日清 戦争にまで遡ることができる。ミンガド・ボラグ氏の作品 にあるように両者の間に様々なに人間ドラマがある。

満洲国時代、この内モンゴルの東部が満洲国に編入され ていたことが知られているが、内モンゴルの西部も事実上 「第二満洲国」になっていた。そこにこんな歴史があった。

関東軍は、満洲国の安全を保つために内モンゴルの西部 地域に親日・満の独立国家を建立させ、ソ連共産主義勢力の東進と南下を食い止める計画の もとで軍事作戦を伴う様々な活動を開始させた。これが「内モンゴル工作」である。

その一環として関東軍は、満洲国に編入されていた内モンゴル東部を足場に、内モンゴル の西部地域へ影響力を徐々に伸ばしていった。彼らが最初に取り掛かったのは、ソ連の侵攻 企図に関する情報を収集することであり、満洲国建国とほぼ同じ時期から内モンゴルの西部 地域のラマ廟(寺)を中心に特務機関を設置しはじめた。なぜラマ廟なのかというと、当時、 ラマ廟の多くが治外法権的な一面を持っていたからである。

そして、モンゴル人の親日感情を高めるための宣伝及び支援活動を行うことを目的とした 「善隣協会」や、特務機関による軍政工作の補助機関としての貿易会社「大蒙公司」を次々 と作り、やがて役所にも日本人顧問を派遣するなどして政界を裏から握り、内モンゴルを日 本の占領下においた。

また、それまでモンゴル人について予備知識のあまりなかった日本軍は、モンゴル人の生 活習慣をはじめ言語、歴史、文化、宗教や地理に至るまで様々な角度からこの民族について 急いで理解する必要に攻められ、日本国内の学術界とも手を組んだ。梅棹忠夫先生の内モン ゴルでのフィールド・ワークの拠点だった張家口の西北研究所もこの時期、善隣協会によっ てつくられた研究機関であった。モンゴルの民族楽器である馬頭琴の起源にまつわる絵本『ス ーホの白い馬』で知られている赤羽末吉氏もそのひとりである。1943年に赤羽末吉とそ の絵描きの仲間が、日本特務機関の下請け仕事で内モンゴルの東北地域の王爺廟(現「ウランホト市」)に建設されたチンギス・ハーン廟の壁画を描くこととなり、ミンガド・ボラグ氏 の作品の舞台であるシリンゴル草原を旅した。その旅がきっかけで赤羽末吉氏がモンゴル草 原に魅了され、のちに大作『スーホの白い馬』を描いた。これについてミンガド・ボラグ氏 の著書『「スーホの白馬」の真実― モンゴル・中国・日本それぞれの姿』(風響社、201 6年)に詳しく書かれている。ちなみに、この本は41回日本児童文学学会奨励賞を受賞し ており、モンゴルに興味のある方に是非読んでほしい一冊である。

話に戻るが、やがて日本は敗戦し、大陸から撤退した。しかし、日本に協力したモンゴル 人を待っていたのは悲惨な運命であった。かの文化大革命時、彼ら全員が日本のスパイを意 味する「日本特務」や、売国奴を意味する「日本帝国主義の走狗」として吊るし上げられた のである。だから、ミンガド・ボラグ氏は、本書は日本が内モンゴル草原に残した負の遺産 を背負って生きてきたモンゴル人の人生ドラマであるとしており、私にはそこに「日本人よ、 旧宗主国として内モンゴルのことを見捨てないでください」というメッセージが込められて いるように思われる。なお、著者のミンガド・ボラグ氏は日本に住んでいる内モンゴル出身 の若手研究者(教育学博士)であり、馬頭琴奏者としても活躍している。

本書は、その第二次世界大戦中の内モンゴル草原で、当時の日本人との交流を記憶する人々 の回想を、史実に照らし合わせて解説を加えたノンフィクション作品であるが、私にはまる で映画の一場面のように思えるし、なによりミンガド・ボラグ氏の日本語の表現のうまさに 脱帽する。文学小説として読んでも意義のある一冊である。

2020年度モピ会費納入のお願い(再度)

コロナウイルスで世界中が大変な今年の春です。早く良い薬ができて終息できますように、 感染など身近に起こらないように願っています。

モピは2001年6月に特定非営利活動法人として認可を受けています。今年20年目に 入ります。みなさまのご支援のおかげです。ありがとうございます。

これからも引き続きご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

会員さまからの便りです。

斎藤様

通信をありがとうございました。お茶文化普及でモンゴルに行かれた宮脇さまの

モンゴルにはお茶を受け入れる「和」という共通の土壌があるという深い推察に驚きと 共感を覚えました。(吉崎彰一)